Comment mettre en roman l’état d’une conscience qui a connu les gouffres si l’écriture qui s’offre à vous n’est rien d’autre qu’un instrument poli par la logique du langage ? Comment transmettre le désordre des sentiments quand ce même langage oblige à ordonner les mots selon une chaine définie qui fait office de moule ? Car vient le jour où la puissance du réel met l’écriture au pied du mur : la suivre ou la trahir. Parler des camps dans la manière de Balzac, c’est risquer la dissonance. Le faire en adoptant les circonvolutions proustiennes, bien plus encore. Avec Kafka ou Céline, l’exercice éviterait quelques périls, s’il n’est pas question d’essayer de témoigner, mais bien de raconter le réel comme un cauchemar traversé de mille et une abominations.

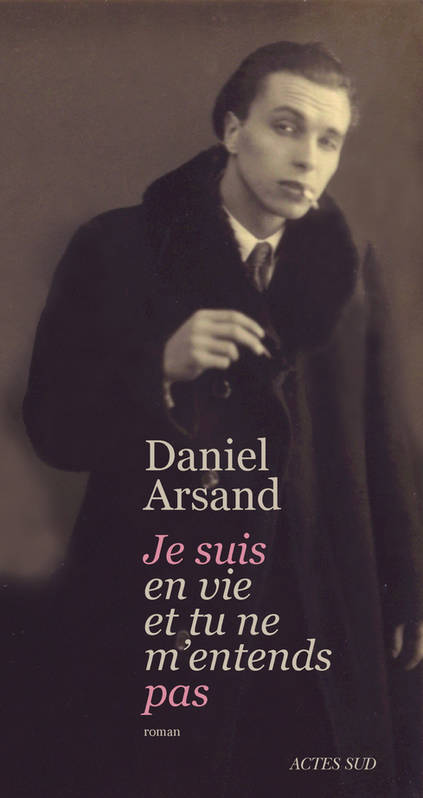

Le dernier roman de Daniel Arsand n’est pas « écrit », mais crié. C’est un roman-cri. Justement intitulé Je suis en vie et tu ne m’entends pas (Actes Sud) puisque le personnage principal Klaus Hirschkuh ne cesse de traîner sa conscience dans un monde où le règne du chaos souffre du vide laissé par son amant Heinz Weiner.

Tout commence à Leipzig où débarque Klaus après quatre années passées à Buchenwald comme « triangle rose ». Dans ces années-là, être homosexuel vous valait l’opprobre et la condamnation. On se demande même si ce n’était pas pire que d’être juif. Car dans les camps, le corps homosexuel était la proie des kapos comme des détenus. La proie, c’était la règle. La règle dans le cul à vous faire saigner, gémir, crever. Sans parler du reste, à savoir le fait d’être à merci à chaque seconde, sans pouvoir vous défendre.

Le cas Klaus Hirschkuh, dans le roman de Daniel Arsand, est une étude de cas. Il montre où peut conduire l’homophobie (mauvais mot, la racine [misein] : haïr, conviendrait mieux que [phobein], avoir peur). Avant de lancer des invectives du genre « pédé ! » ou autres, il faudrait toujours imaginer ce que peuvent engendrer les mots du mépris quand ces mêmes mots deviennent des actes. A Buchenwald, les mots se muaient constamment en actes. Et ça ne regardait personne. Le droit s’écrasait sous la force. Et comme il fallait survivre, le « pédé » se soumettait. C’est de cette manière horrible que Klaus Hirschkuh se retrouve vivant dans Leipzig dévasté. Alors, se bousculent dans sa conscience la mémoire des horreurs et la mémoire de son amour. C’est dire que le cri qui parcourt le livre de Daniel Arsand est un cri d’effroi auquel se mêle le cri du manque amoureux.

Mais comment traduire ce cri dans une langue polie par la logique, la tradition et la civilisation ? La prouesse du livre est là. La langue est désarticulée, les phrases ne sont plus des phrases, mais un télescopage constant de mots, de souffles, de sentiments dominés par la confusion. Ceux qui auront vu le film The revenant comprendront. Dans ce film, le froid perce l’écran et le spectateur gèle sur son siège. En lisant Je suis en vie et tu ne m’entends pas, le lecteur « entre en destruction » en s’imprégnant de la déshumanisation qui hante Klaus, sa perte des repères, ses terreurs, comme le contrecoup d’un mal subi au quotidien durant quatre années.

De fait, l’écriture de Daniel Arsand s’articule selon trois pôles, allant de l’un à l’autre à la vitesse de l’éclair : le personnage, l’auteur et le lecteur. De sorte que la conscience « lisante » plonge constamment dans le chaos intime du personnage, l’étouffement, le cri qui cherche l’air. Ce livre, c’est 250 pages de noyade avec des remontées à l’air libre quand brusquement arrivent à la surface ces bonheurs passés avec l’être aimé. Dès lors, j’ose le dire, il faut du courage, un amour passionné de la lecture et de la langue, pour entrer dans ce livre. Livre qui heurte au début car il blesse vos habitudes, mais que, passé quelques dizaines de pages, vous ne lâchez plus.

Il y a quelques années, lors d’une commémoration du 24 avril à Paris, de courageux homosexuels arméniens brandirent des pancartes en signe de solidarité. Un taliban arménien, nourri au lait d’une arménité qui atteint le cœur et le cerveau, de surcroît connu pour sa noble défense de notre héritage culturel, mais dont je voudrais taire le nom par charité apostolique, s’est jeté sur eux pour arracher leur pancarte en disant : « Il n’y a pas de ça chez nous ! » Je laisse à chacun le droit de commenter cet acte hautement patriotique. Je ne parlerai pas d’un ami arménien qui devait cacher son homosexualité et qui est mort à trente ans du sida, comme un paria.

De fait, le roman de Daniel Arsand ne s’arrête pas à l’immédiat après Buchenwald. Klaus Hirschkuh va s’installer à Paris où il rencontrera d’autres variantes de l’homophobie dont il aura été victime. C’est dire que ce roman de forte écriture qui se double d’une demande de reconnaissance, est dédié à la mémoire de ces « triangles roses » condamnés au camp pour avoir aimé et dont ils ne sont jamais revenus. Ceux qui aiment au nom de la vie qui coule dans leurs veines, sont-ils encore entendus aujourd’hui ?

Denis Donikian

Pour plus de renseignements sur le sort des homosexuels voir ICI

Buchenwald, photo Denis Donikian (copyright).